En relisant Max Weber

Digressions interculturelles sur l’obéissance

Ludovic Jeanne

Bulletin n°11 – Autorité

Il est difficile de (re-)mettre en débat la question de l’autorité sans évoquer le modèle de Weber. Max Weber a en effet consacré une part importante de sa réflexion sociologique à la question de la domination. Celle-ci a trouvé son aboutissement dans ses types idéaux de domination, aujourd’hui largement connus. C’est cet ensemble de trois types idéaux d’exercice d’une autorité – liés entre eux du point de vue conceptuel – que nous appellerons le modèle de Weber. Celui-ci appelle trois réflexions liminaires pour éviter toute ambiguïté.

Tout d’abord, il s’agit bien dans notre esprit comme dans celui de Weber de « types idéaux ». Ces concepts n’ont donc pas vocation à s’appliquer tels quels à des observations de la vie sociale, sauf à de rares occasions. Weber le répète à de multiples reprises[1] mais, malgré tout, la méthodologie idéale-typique reste souvent mal comprise et mal appliquée. Ces types idéaux ont pour finalité d’être utilisés comme moyen de repérer les situations effectivement observables dans le cadre du référentiel conceptuel construit autour de plusieurs types idéaux. Une observation sera donc un énoncé par lequel une situation donnée sera décrite à partir des degrés et des modalités selon lesquels elle participe de tel et tel idéaltype. Le modèle de Weber fournit ainsi un schéma de compréhension et de description des formes et des pratiques de l’autorité tout en permettant d’évaluer les situations observables les unes par rapport aux autres ainsi que leurs évolutions. Autrement dit, une situation observée doit être mise en perspective par l’ensemble des types idéaux identifiés et non par un seul. En cela, il y a bien modèle. Cela pose aussi la question de la complétude du modèle proposé par Weber. Pourquoi trois types et non quatre ou cinq ? Pourquoi ces types-là avec ces caractérisations-là ?

Ensuite, le terme « domination », utilisé par Weber pour qualifier ses types idéaux d’exercice efficient de l’autorité (c’est-à-dire la chance des ordres donnés à être suivis des effets attendus), doit bien être compris dans son sens sociologique. La domination s’entend alors comme étant le processus par lequel se fabrique, se maintient et se reproduit la légitimité du pouvoir exercé par quelques-uns (parfois un seul) sur tous. La domination est, plus précisément, une inégalité de position dans l’espace social. Ce dont parle le Modèle de Weber, c’est de la légitimation de cette inégalité de position en tant qu’elle distribue inégalement le pouvoir, notamment celui de dire ce qui doit être fait, comment et par qui. La légitimation est nécessaire à la fois comme processus initial, lors de l’établissement d’une situation d’autorité, et comme processus longitudinal, confirmant continûment la position de chacun jusqu’à ce qu’une variation importante induise un nouveau jeu de positions. Les types idéaux de Weber ne cherchent donc pas tant à décrire des faits, des situations que des processus par lesquels l’autorité s’effectue et s’actualise.

Enfin, Weber a construit son modèle sur la base d’observations historiques, sociologiques et économiques. Il ne semble pas avoir envisagé l’intérêt international, plus exactement interculturel, de son modèle. L’époque ne posait pas la question des variations de référentiels symboliques comme la nôtre, celle de la globalisation, la pose. Pourtant, il y a un grand intérêt – à la fois théorique et praxéologique – à réinterroger le modèle de Weber à l’aune des problématiques interculturelles actuelles et dans cette perspective. Dans les sciences de l’organisation particulièrement, se pose la question de la pertinence du modèle d’autorité auquel on recourt. Cela affecte aussi bien l’attribution et la structure du processus de décision que le mécanisme de dévolution du pouvoir de commandement. Du fait de la globalisation des marchés, des organisations, des relations d’affaires et commerciales, les interactions humaines mises en jeu dans la vie économique mettent de plus en plus en contact des personnes porteuses de référentiels symboliques plus ou moins décalés mutuellement. Dès lors se pose la question du « leadership », comme il est aujourd’hui d’usage de le formuler. Se pose en tout cas la question de la légitimité de ceux qui doivent décider, diriger ou négocier dans des groupes, des organisations et des situations de plus en plus hétérogènes culturellement.

1. S’interroger sur le miracle de l’obéissance

Le Français[2] chargé de développer une unité de production industrielle pour un grand groupe français en Inde ne peut pas ne pas s’interroger sur le type de « leadership » attendu par ses ouvriers et employés indiens : qu’est-ce qui le rendra légitime comme « dirigeant » aux yeux de ses collaborateurs, subordonnés et employés indiens ? Comment produire cette légitimité ? Comment exercer l’autorité qui en découle ? Comment la maintenir et/ou l’adapter aux évolutions du contexte dans lequel elle s’exerce ? Car si l’autorité s’acquiert et s’entretient, elle se perd aussi faute de comprendre le contexte qui lui donne sens aux yeux de ceux sur lesquels elle s’exerce. Ce Français, seul face à ses employés indiens, joue en grande partie la réussite ou l’échec du projet industriel dont il est chargé dans sa capacité à « mettre au point » son autorité. Faute de quoi les instructions de la veille seront oubliées, les protocoles de productions instables car sans cesse redéfinis par les opérateurs eux-mêmes, les absences incontrôlables et la présence imprévisible, etc.

Cet autre Français expatrié au Japon pour prendre la direction d’une entreprise locale, rachetée par le grand groupe industriel français qui l’emploie, ne peut pas ne pas tenir compte des termes interculturels de son autorité pour faire passer les mesures draconiennes qu’exigent la situation et le siège. Ces mesures incluent des mesures aussi culturellement contradictoires que des licenciements ou la promotion d’hommes plus jeunes que ceux qu’ils dirigeront, promotions prononcées de plus dans des délais beaucoup trop courts pour les légitimer automatiquement. Lui-même se trouve face à une double difficulté, étant occidental et nettement plus jeune que ses prédécesseurs qu’il pousse vers la sortie…

Tel autre Français expatrié outre-Rhin découvre vite, comme « manager » d’une équipe entièrement allemande, qu’il ne peut exercer d’autorité efficiente s’il reste ancré – consciemment ou inconsciemment – dans son référentiel français ; que sa propre légitimité est, dès le début de sa prise de fonction, incertaine par sa propre relation au temps, à la hiérarchie ou au processus même d’une prise de décision.

Que dire de l’autorité – morale, diplomatique, politique, géostratégique – des États eux-mêmes sur la scène internationale ? Combien de positions avantageuses perdues – par affaissement subit ou par érosion – faute d’avoir compris comment maintenir ces positions d’autorité ? Faute d’avoir compris auprès de qui maintenir cette autorité politique et diplomatique ? Faute d’avoir compris que les protocoles ne sont là que pour palier l’incompétence interculturelle née de l’urgence et qu’ils cachent des attentes et des processus parfois contradictoires, souvent divergents. Être respecté, être pris au sérieux, être considéré comme fiable comme allié ou comme adversaire, durablement, par des autorités chinoises, saoudiennes, brésiliennes ou américaines, ne peut reposer sur les mêmes stratégies et sur l’usage des mêmes figures de l’autorité. D’autant que chaque situation s’évalue elle-même et chaque stratégie s’élabore à l’aune de l’évolution historique et de l’état des rapports de forces géostratégiques à un moment donné.

La mise en perspective culturelle et interculturelle du modèle de Weber permet d’interroger toutes ces situations devenues si fréquentes et si lourdes d’enjeux dans le monde de l’Après-Guerre froide. Qu’il s’agisse de relations internationales ou de relations commerciales, les incertitudes interculturelles de l’exercice d’une autorité sont un enjeu incontournable. Incontournable parce que cette question de l’autorité implique l’articulation entre la décision et l’action. Sans émaner d’une autorité reconnue, la décision ne peut guère être suivie de l’action et des effets qu’elle entend pré-déterminer. Toute organisation et son efficience reposent sur le lien et les temporalités entre la décision et l’action. Ce lien est l’effet de l’existence et de l’efficience de l’autorité dans un contexte culturel donné. En d’autres termes, l’action n’est le reflet de la décision que pour autant qu’il y a obéissance. Cette dernière ne peut découler que de la reconnaissance d’une autorité légitime. Les pratiques coercitives ne sont dès lors que le reflet proportionné de la faiblesse de cette légitimité.

Le modèle de Weber permet de décoder l’archétype de domination attendu – ou si l’on préfère le processus typique de légitimation de celui/ceux qui dirige(nt) –dans une situation interculturelle ou un contexte culturel donné. Cette lecture multiple et complexe ouverte par les propositions de Max Weber laisse entrevoir la complexité et la variété des motifs et des processus par lesquels s’exerce l’autorité des dirigeants et se construit ou se maintient leur légitimation à travers la planète et l’histoire. Cette dimension interculturelle – quoique de manière latente – était du reste présente dans l’œuvre de Weber qui multiplie les références érudites et pertinentes à l’Inde, à la Chine, au Japon, à l’Allemagne évidemment, mais aussi à l’histoire romaine, grecque, arabe, etc.

La question que nous voudrions soulever à la suite de Weber – bien modestement – est celle du « miracle » de l’obéissance. Comment se fait-il que de tout temps et en tout lieu, les êtres humains trouvent des motifs si efficaces d’obéissance, par-delà les processus purement coercitifs et/ou le simple effet de l’ignorance ? Pourquoi obéit-on la plupart du temps ? Pourquoi parfois cesse-t-on d’obéir ? Cette promenade dans l’œuvre de Weber a un objectif modeste : nous (re-)faire découvrir le modèle proposé par Weber et comprendre que les réponses empiriques à ces questions sont différentes d’un référentiel symbolique à l’autre et que cela a un impact significatif sur le commerce international et, plus généralement, sur les relations internationales. En filigrane de cette réflexion, c’est une géographie mondiale de l’obéissance que nous voudrions suggérer, défendant cette hypothèse : on n’obéit pas selon les mêmes processus ni pour les mêmes types de motifs ici ou là à travers le monde. L’exercice de l’autorité est donc avant tout, à l’échelle planétaire, dépendant d’un effet de lieu[3].

2. La nature du Modèle de Weber

La typologie idéale des formes de domination qu’a proposée Weber se trouve dans tous les manuels de sociologie. Du moins est-ce le cas aujourd’hui. Car Max Weber a souffert jusqu’à une période très récente – et encore aujourd’hui relativement à d’autres auteurs – d’être mal et peu connu en France[4]. Le modèle proposé par Weber est généralement présenté à travers la définition de trois types idéaux de domination[5] : le type traditionnel, le type charismatique et le type légal. Et cela correspond effectivement à la perspective de Max Weber qui dans Économie et Société propose un tel triptyque[6]. Curieusement, il propose quatre sources, et non trois, de validité légitime à un ordre[7] quand il s’interroge sur le concept d’ordre légitime. Ces quatre sources sont : la tradition, l’affectivité, l’adhésion à des valeurs, l’adhésion à la légalité. Les deux premières semblent clairement se rattacher respectivement aux dominations traditionnelles et charismatiques. Les deux dernières peuvent être rattachées l’une comme l’autre à la domination légale si l’on veut bien admettre que l’autorité d’une loi ou d’un règlement ne peut guère être effective sans sa cohésion suffisante avec les valeurs dominantes de la société concernée. D’autre part, l’une comme l’autre reposent sur un processus commun d’adhésion, dans lequel l’acquisition du sentiment de conviction, sur la base d’arguments reçus ou produits, joue un rôle central.

Avant d’examiner plus avant les définitions spécifiques de chaque type de domination, prenons le temps de rappeler le type de théorie que Max Weber a présent à l’esprit quand il parle de sociologie de la domination. Il se situe dans le cadre d’une sociologie « compréhensive », c’est-à-dire d’une sociologie « qui se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale »[8], une sociologie qui cherchant à expliquer les phénomènes de la vie sociale se focalise sur la manière dont « les agents lui communiquent un sens subjectif »[9] notamment dans la mesure où l’activité des agents « se rapporte au comportement d’autrui, par rapport auquel s’oriente son déroulement »[10]. Le concept « d’action réciproque »[11] est donc au cœur de sa vision de la vie sociale. En cela, il n’est guère éloigné de ce que développera plus tard la sociologie américaine, avec le courant de l’interactionnisme symbolique, et les études sur la déviance d’un Howard Becker[12].

Dans cette logique, Weber se focalise sur la question des motifs à l’obéissance et donc sensiblement plus sur le point de vue de celui qui obéi que sur celui du dominant. Il exprime cette posture en précisant que « tout véritable rapport de domination comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent un intérêt, extérieur ou intérieur, à obéir »[13]. Sa théorie et son modèle ne sont donc pas une théorie des dominants et de leurs moyens de domination en tant qu’ils seraient détenus et exercés unilatéralement par eux. Son approche est bien de poser la question de la légitimité du pouvoir permettant son exercice réussi (la domination) et, surtout, des processus et des ressources à travers lesquels cette légitimité se produit, se reproduit et/ou mute. Les questions posées par Max Weber peuvent être résumées ainsi :

– Sur quels motifs nous appuyons-nous pour obéir ? Ou, si l’on préfère, comment essayons-nous de produire le sentiment de la légitimité des ordres reçus et de donc de l’autorité les formulant ? Étant considéré que quand ce sentiment est produit avec succès, nous avons alors acquis le désir de faire ce qui nous est demandé et donc de donner satisfaction au(x) détenteur(s) de l’autorité[14].

– Y a-t-il quelques combinaisons fondamentales de motifs (les types idéaux de domination) permettant de comprendre la complexité dynamique des situations historiques ou actuelles ?

La légitimité n’est pas vue comme étant un processus emportant toujours le jugement moral positif de l’obéissant. En effet, Weber voit la domination comme « la chance, pour des ordres spécifiques […] de trouver obéissance de la part d’un groupe déterminé d’individus »[15].

Par conséquent, les types idéaux définis par Weber et utilisés par les sociologues sont bien plus des types idéaux d’obéissance légitime que de domination légitime. Weber s’est lui-même trompé dans la dénomination de son modèle car son approche est assez claire : la domination ne s’exerce pas seulement ni même surtout par les efforts des dominants pour l’établir et la maintenir mais aussi et surtout par la production active de cette domination par les dominés. C’est cela qui s’exprime dans l’acte d’obéissance. Le modèle de Weber – vu comme une théorie de l’obéissance et non de la domination – explique au demeurant fort bien pourquoi tout ordre établi – donc légitime – est si difficile à changer, quel qu’en soit le type : sa stabilité provient des structures symboliques partagées par les détenteurs de l’autorité et les obéissants ainsi que du fait que nécessairement les obéissants sont les plus nombreux. Lentes à établir, elles sont lentes à pouvoir être changées, d’autant que la vie sociale ne peut s’établir s’il y a un vide d’obéissance, c’est-à-dire si aucun ordre légitime n’est défini et établi. L’obéissance est donc au fondement de la vie sociale. Mais Weber nous montre et sa relecture nous rappelle que l’enjeu est dans la typologie de l’obéissance et dans les conditions de sa redéfinition éventuelle. Cette redéfinition repose toujours sur un lourd travail de substitution entre deux ordres légitimes. Dans ce processus, les dominants ou les nouveaux dominants jouent un rôle majeur dans l’établissement et la consolidation de nouvelles formes de légitimité. L’enjeu est alors essentiellement idéologique et culturel : in fine, l’ordre légitime doit toujours s’adosser à un système de valeurs plus ou moins cohérent mais suffisamment partagé.

3. Le Modèle de Weber

Rappelons les définitions fondamentales de chaque type[16] et donc les formes et le processus de légitimation et de validation des ordres reçus dans leur cadre. La domination légale, que Weber appelle « rationnelle », repose « sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces moyens ». Ce type d’obéissance repose donc sur la croyance selon laquelle celui qui exerce l’autorité se réfère à des règlements objectifs pour déterminer les instructions qu’il adresse. Elle repose aussi sur l’idée qu’il est préférable d’obéir – indirectement – à des règlements plutôt qu’à des individus. De ce point de vue, cette domination est impersonnelle dans la mesure où elle s’appuie sur la croyance dans le caractère substituable des individus exerçant cette autorité pour autant qu’ils aient les compétences pour l’exercer (connaissances en droit, en finance, en comptabilité, connaissance de procédures administratives, etc.). C’est le statut qui confère l’autorité. Il faut noter que ce type de domination, sans être nécessairement anhistorique, est virtuellement atemporel : un règlement n’a pas a priori de limite dans le temps, même si l’on présuppose qu’il sera amendé ultérieurement, et sa légitimité ne vient pas de ce que les pratiques ou les solutions qu’il prescrit ont une ancienneté ou une antériorité.

L’obéissance traditionnelle repose « sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par ces moyens ». Ce type d’obéissance repose donc sur la croyance selon laquelle ceux qui l’exercent sont les gardiens de solutions ou de pratiques éprouvées longuement et donc nécessairement issues d’un passé plus ou moins ancien. Le légitime est donc issu et produit par des références au passé. Les formes les plus abouties consistent à percevoir les pratiques et les ordres légitimes comme le fruit sacralisé de conduites venant de la nuit des temps, sans que l’on puisse ou ne souhaite en dater l’antériorité. De ce point de vue, ce type de domination repose sur la croyance en la légitimité des pratiques inscrites dans le temps long et donc la succession des générations. C’est l’affirmation de l’antériorité de la pratique ou de la solution considérée qui produit sa légitimité. Généralement l’antériorité s’étend aussi au mécanisme de désignation du détenteur d’une telle autorité (d’où l’importance, souvent, de la naissance ou de la reconnaissance d’une transmission). Il faut aussi souligner qu’il s’agit de l’antériorité reconnue dans la pensée commune et non pas nécessairement de l’antériorité objectivable : toutes les dominations traditionnelles ne reposent pas, loin s’en faut, sur des conduites et des solutions aussi anciennes qu’elles sont supposées l’être. Bien souvent, la stratégie pour maintenir un ordre légitime traditionnel, face à des événements le mettant en cause, consiste à présenter une solution nouvelle comme étant « en réalité » le prolongement ou le fruit de pratiques anciennes.

Enfin, la domination charismatique repose « sur la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à la valeur exemplaire d’une personne ». Ce type d’obéissance repose donc essentiellement sur la croyance aux qualités extra-ordinaires d’une personne, à son unicité et à son caractère providentiel. Par définition, la domination charismatique est atemporelle, anhistorique et purement personnelle : nul ne peut – a priori – se substituer à la personne détentrice d’une telle autorité. L’ordre donné relève alors plus de l’énonciation d’une révélation ou d’une vision que de l’instruction ou de la directive. De ce fait, Weber fait remarquer[17] que la domination charismatique est destinée à muter en domination légale ou traditionnelle du fait de l’espérance de vie de cette autorité (attachée à une personne humaine mortelle) mais aussi à ses risques intrinsèques (absence ou raréfaction des confirmations par des victoires ou des prophétisations réussies). Dans la sphère politique, des cas très connus, anciens ou récents, incarnent ces mutations, comme celui de Napoléon ou, plus près de nous, celui de Jean-Marie Lepen et de ses manœuvres pour transmettre « son » parti à sa fille Marine. Ce dernier cas est au demeurant plus complexe qu’il n’y paraît, instrumentalisant les attributs de la domination légale (des élections par les militants, ici) à des fins de transmission du père à la fille et de maintien de la direction du parti dans la famille (ébauche de légitimation traditionnelle), mais sans doute afin de rétablir une domination de type charismatique (reconnaissance progressive des mêmes caractères « extra-ordinaires » chez la fille).

Selon chaque type d’obéissance légitime, on obéit à une figure différente de l’autorité, respectivement : le « supérieur » (dont les figures actuelles sont le « manager », le « responsable », le « n+1 »), l’ « ancien » (dont des figures actualisées peuvent être trouvées parmi les dirigeants politiques et économiques en Extrême-Orient) et le « chef » (dont les cas les plus typiques continuent d’être issus des activités militaires, religieuses ou politiques, mais auquel se rattachent certains fondateurs et dirigeants d’entreprises, comme le cas bien connu de Steve Jobs et d’Apple, ou de Carlos Ghosn à travers Nissan puis Renault[18] [19]).

Ces trois types idéaux de domination/obéissance se distinguent donc par la typologie des motifs qu’ils mobilisent et par la cohérence spécifique à chaque type. C’est grâce à cela qu’il est possible de rattacher une conduite d’obéissance empiriquement observable (dans un référentiel symbolique donné) à tel ou tel type ou à telle combinaison spécifique de plusieurs types.

4 . Combiner les types d’obéissance pour les relier à des observations

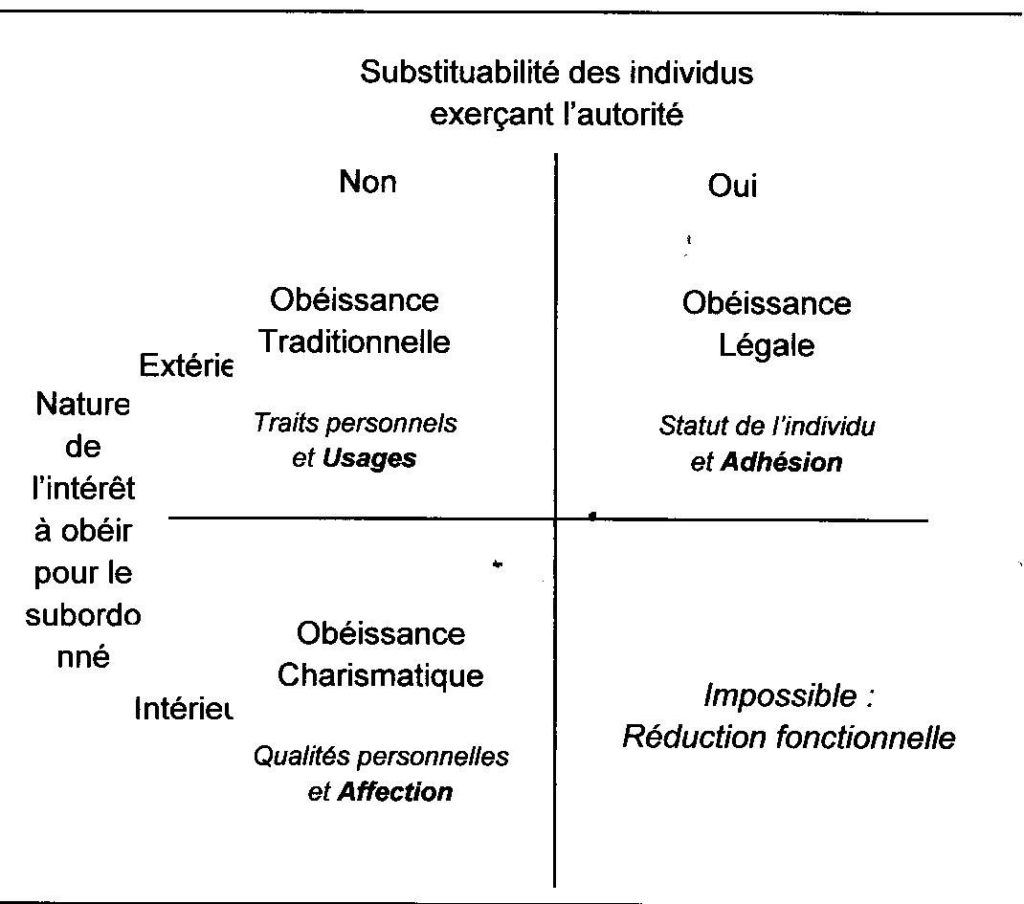

L’analyse de la typologie de Weber comme espace de propriétés permet de guider l’identification de cette connexion entre motifs de croyance en l’ordre légitime et valeurs dominantes (voir figure 1)[20]. L’objectif est également d’interroger sur un plan logique le modèle de Weber, car chaque fois qu’une typologie est élaborée, un triple problème se pose :

1/ Quelles sont les variables sous-jacentes – implicites ou explicites – à la typologie considérée ?

2/ A-t-on omis ou manqué l’identification d’un type nécessaire à la description / compréhension des observations empiriques ?

3/ Les variables sous-jacentes – données a priori ou identifiées a posteriori par substruction – sont-elles pertinentes à l’égard des questions de recherche soulevées ?

En s’appuyant sur les énoncés de Weber lui-même et sur la synthèse qui en a été faite ci-dessus, il est possible de proposer l’espace de propriétés décrit dans la figure 1.

Le premier résultat auquel mène la figure 1 est qu’en utilisant ces deux variables qualitatives (Substituabilité des individus exerçant l’autorité / Nature de l’intérêt personnel à obéir), il n’est pas possible de faire émerger un quatrième type idéal. Le modèle de Weber, de ce point de vue peut être jugé complet. En effet, il est logiquement contradictoire de faire reposer un type d’obéissance qui d’un côté serait affectivement orienté vers un individu et de l’autre impliquerait une substituabilité des individus. Sauf à introduire d’autres variables qu’il faudrait elles-mêmes justifier théoriquement, on peut maintenir l’hypothèse de la complétude du modèle de Weber.

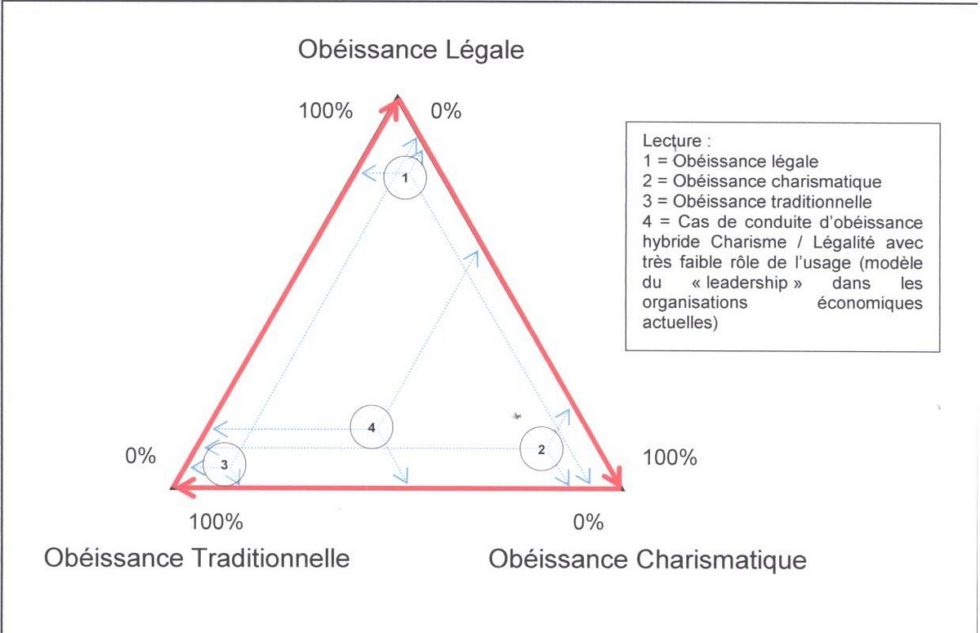

Le deuxième résultat que cela suggère est une observation : l’espace de propriétés construit est représenté graphiquement sous la forme de trois cases. Il ne faut surtout pas en déduire que les situations observables empiriquement, pas même les situations les plus fréquentes au sein d’un référentiel symbolique particulièrement homogène (la culture et la société Japonaises, par exemple), peuvent être réduites à l’un de ces trois types idéaux. Notre hypothèse, au contraire, est que tout acte d’obéissance est une combinaison plus ou moins complexe et variable des motifs sous-jacents à chacun des trois types. Autrement dit, toute obéissance repose plus

|

Figure 1 – Espace de propriétés des types idéaux d’obéissance légitime

|

Figure 2 – Le triangle de l’obéissance

ou moins sur la validité d’usages hérités et valorisés, de règles impersonnelles et des capacités personnelles, jugées plus ou moins extraordinaires, de celui ou celle qui exerce ou incarne l’autorité concernée. Observer une conduite d’obéissance revient donc à la situer dans l’espace décrit dans la figure 2.

De fait, l’observation ne vise pas à réduire la réalité à l’une des conduites idéales-typiques identifiées mais à comprendre comment les motifs relevant de plusieurs de ces types se combinent de manière particulière pour produire une conduite d’obéissance, soit l’exercice réussi de l’autorité. Cela inclut le cas, assez rare finalement, de la domination totale d’un de ces types dans la définition des conduites individuelles et collectives.

Cependant, cette figure n’épuise pas les questions soulevées par l’observation et la compréhension des conduites obéissantes. Car en tant que telle, cette figure propose une approche synchronique ou globale des conduites effectives. Or, la plupart des définitions des conduites individuelles et collectives ont une forte dimension processuelle. Autrement dit, c’est plutôt l’enchaînement séquentiel des motifs qui amène à adopter telle ou telle conduite plutôt que leur établissement désordonné ou synchrone. C’est parce qu’un procédé est éprouvé et qu’on le sait, que la stratégie est conforme aux divers niveaux de règlements qui la contraignent et que nous avons eu l’occasion d’en prendre conscience, enfin que notre « n+1 » a une personnalité à laquelle nous prêtons des dispositions qui le distinguent, que nous en venons à penser que nous avons de bonnes raisons de faire ce qu’il souhaite ; cela tout en ayant le sentiment – par ce long processus de rationalisation – de le faire de notre propre et libre volonté.

Enfin, la figure 2 peut être un outil d’approche pour questionner l’hybridation des archétypes culturels de l’obéissance du fait de la mondialisation et de ses conséquences. Parmi ces dernières, il y a la multiplication, l’intensification et la complexification des interactions entre organisations issues de différents référentiels culturels nationaux ou autres. Les besoins de la communication au quotidien ou lors de crises, le besoin de développer les relations commerciales, le besoin de « manager » (i.e. « de diriger », c’est-à-dire d’exercer une autorité) des équipes locales ou virtuelles multiculturelles posent sans cesse la question des termes de l’obéissance et de ses motifs. Encore que sur ce point, le management par projet relativise l’importance, au moins dans ces cas-là, de la question de l’obéissance.

Quelques réflexion à propos de la « power distance » en guise de Conclusion

Cette réflexion a des objectifs modestes que nous voudrions rappeler :

– Reformuler l’intérêt du modèle de Weber dans l’analyse des rapports de domination, des formes d’autorité et des conduites obéissantes ;

– Soutenir que son modèle n’est pas un modèle des types de domination mais un modèle des types idéaux de conduites obéissantes ;

– Soutenir que son modèle peut être la base d’un réinvestissement dans le champ des recherches sur l’interculturalité de notre monde contemporain.

Sur ce dernier point, quelques observations peuvent être faites sur la base de travaux existants, particulièrement ceux de Geert Hofstede, bien connu des étudiants et des enseignants-chercheurs en Écoles de commerce comme des consultants dans ce domaine. Ce dernier a soulevé dans son travail la question des rapports à la hiérarchie, au pouvoir et de leur acceptabilité culturellement variable par ceux que les sociologues appellent souvent les dominés. Cela l’a amené à développer le concept de « power distance » que l’on peut traduire par « distance hiérarchique » et dont il a fait un indice. Son point de départ est le rapport à l’inégalité et au pouvoir dans chaque culture. L’indice synthétique qu’il produit intègre trois dimensions : la facilité à exprimer son désaccord à travers la structure hiérarchique, le mode d’exercice du pouvoir à travers la prise de décision et la préférence des subordonnés quant au type de binôme dirigeant/mode de prise de décision. Il distingue les quatre types suivants : autocrate, paternaliste, consultatif, démocrate (vote à la majorité). Il définit finalement la distance hiérarchique comme « le degré d’attente et d’acceptation d’une répartition inégale du pouvoir par les individus qui ont le moins de pouvoir au sein des institutions et des organisations d’un pays »[21]. La définition qu’il propose de cette dimension des cultures nationales appelle plusieurs remarques.

Tout d’abord, il adopte le point de vue des « subordonnés » au sens large. En cela, il se rapproche de Weber et d’une théorie de l’obéissance. Ensuite, il se focalise sur les attentes et l’acceptabilité des inégalités de pouvoir. En cela, il s’éloigne d’une théorie de l’obéissance. Weber montre clairement que le problème n’est pas de déterminer s’il y a obéissance ou pas, si la domination est acceptable ou pas, ou encore pourquoi il y aurait obéissance. Il constate et conceptualise le fait que dès lors qu’une vie sociale existe de manière stable, que l’activité sociale s’organise, elle repose sur un ordre légitime donc sur une manière de produire de l’obéissance par-delà les dispositifs purement coercitifs ou répressifs.

Autrement dit, aux yeux de Weber, il n’y aurait pas de sociétés ayant une plus ou moins grande distance hiérarchique mais des sociétés définissant différemment et produisant différemment les distances hiérarchiques au sens de sociétés produisant différemment les conduites obéissantes, se servant de structures de motifs distincts. Du coup, la question ne peut être quantitative (« le degré » donné par l’indice) mais est fondamentalement qualitative. Il s’agit de comprendre « comment » produire les conduites obéissantes et donc l’autorité. En cela, la dimension proposée par Hofstede ne nous apporte rien ni sur le plan théorique ni sur le plan praxéologique. Au contraire, elle peut être la base de méprises périlleuses, menant à déduire d’indices très faibles, comme pour le Danemark et l’Autriche, la conclusion que l’individu – quel qu’il soit – y est libre et indépendant, donc en mesure d’y adopter les conduites qui lui plairont. Or ces sociétés, pour organiser leur activité, disposent nécessaire de leur propre modèle d’ordre légitime, au sens de Weber, qui est un modèle de production des conduites obéissantes.

Pour autant, l’application du Modèle de Weber dans le champ de l’interculturalité nécessite nombre d’autres développements, tant pour conceptualiser avec une précision et un détail accrus chacun des types idéaux que pour mieux comprendre l’application du modèle de manière séquentielle. Il s’agit en effet de saisir la définition progressive des conduites obéissantes et de dépasser une approche purement structurale.

Ce réinvestissement théorique et empirique du Modèle de Weber pourrait servir à l’esquisse d’une géographie mondiale de l’obéissance, vue comme une socio-géographie des ordres légitimes. Dans le contexte mouvant de la mondialisation, une telle entreprise ne peut qu’être aussi complexe que riche.

Socio-géographe, enseignant-chercheur et professeur de management interculturel à l’EM Normandie.

Pilote du groupe de recherche « Management des interactions culturelles » au sein du Centre de Recherche Métis.

[1] Par exemple : Weber, 1995 : 290 & 345.

[2] Les évocations de cas qui suivent sont le résumé succinct d’observations in situ.

[3] Frémont,1984 :

[4] Voir : Guérin 2011.

[5] Voir par exemple Akoun & Ansart, 1999 : 156 ou Lallement, 1993 : 209-214.

[6]Weber, 1995 : 289.

[7]Weber, 1995 : 72.

[8]Weber, 1995 : 28.

[9]Ibid.

[10]Ibid.

[11] Weber, 1995 : 58.

[12] Voir Becker, 1985.

[13] Weber, 1995 : 285.

[14] C’est ce processus qui produit le sentiment de liberté individuelle alors qu’il n’est que le succès de la légitimation des ordres adressés.

[15] Weber, 1995 : 285.

[16] Pour la définition des trois types idéaux de domination voir : Weber, 1995 : 289-290.

[17] Weber, 1995 : 326-336.

[18] Carlos Ghosn peut être vu comme le cas typique du chef charismatique dont l’autorité s’est constituée sur la base de « victoires » inattendues pour beaucoup (le redressement de Nissan que beaucoup pensaient perdu a pu paraître presque « miraculeux ») mais qui ayant accédé aux plus hautes fonctions dans son organisation ne rencontre plus les confirmations nécessaires au maintien de son leadership charismatique (difficultés commerciales, les affaires de suicide puis la vraie fausse affaire d’espionnage).

[19] On pourrait sans doute aussi se livrer à une analyse des différentes phases de la présidence de M. Sarkozy.

[20] Les méthodologies liées aux espaces de propriété font références aux travaux de Lazarsfeld (1970 : 361-374) repris et précisés par Becker (2002 : 271-286).

[21] Hofstede, 2010 : 83.

Références bibliographiques :

Akoun André & Ansart Pierre (Dir.), 1999, Dictionnaire de Sociologie, Le Robert/Seuil.

Becker Howard S., 2002, Les ficelles du métier – Comment conduire sa recherche en sciences sociales, Paris, éditions La Découverte, 354 pages.

Becker Howard S., 1985, Outsiders – études de sociologie de la déviance, éditions A.‑M. Métaillié.

Frémont Armand et alii,1984,Géographie sociale, Paris, Masson, 388 pages.

Guérin Francis, 2011, « Max Weber – A la fois illustre et inconnu : oxymore ou trahison ? » in : Germain Olivier (Dir.), Les Grands inspirateurs de la théorie des organisations, Éditions Management & Société, Tome 2– à paraître.

Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan & Minkov Michael, 2010, Cultures et organisations – Nos programmations mentales, Pearson Education, 634 pages.

Lazarsfeld Paul, 1970, Philosophie des sciences sociales, Paris, nrf / éditions Gallimard, 506 pages.

Lallement Michel, 1993, Histoire des idées sociologiques, tome 1 : des origines à Weber, éditions Nathan, 256 pages.

Weber Max, 1995 (1921), Économie et société / 1 – Les catégories de la sociologie, Pocket, 411 pages.